Manuela Simoni

Erzsébet

Báthory: un autoritratto doppio

[I parte]

Nota: Il presente scritto, diviso in

due parti, è da considerarsi una biografia romanzata che prende

sì spunto da fonti storiche ma in modo letterario e senza alcun

tipo di intento storiografico in senso stretto.

|

Erzsébet

Báthory in un ritratto senza data, rubato dal museo di

Cachtice nel 1990. |

In

fondo, forse, sono libera come lo sono sempre stata. Nessuno può

privarmi di ciò che sono. Nessuno può cancellare quello

che è stato, nessuno può uccidere la mia mente senza uccidere

il mio corpo. Ed io sono libera di navigare nei ricordi di quello che

ero, di quello che sono tutt'oggi e che sarò sempre.

Che spezzino la mia vita se è quello che desiderano perché,

solo così, potranno impedirmi di provare quell'eccitazione che

ancora mi accarezza e mi scuote quando mi abbandono ai ricordi. Non

ci sarà redenzione per me, mai rinnegherò la mia natura.

Solo in questo d’altronde consisterebbe il vero peccato.

Mi hanno privato del sole e della luce ma finché avrò

aria da respirare avrò una mente per ritornare indietro. Fiera

di aver ascoltato i miei demoni.

Al buio i miei pensieri diventano così luminosi… E tutto

diventa reale.

Ho vissuto talmente intensamente da non provare dolore nell'essere rinchiusa

qui. La sofferenza a cui ero stata costretta in gioventù è

servita nella mia lotta per la ricerca dell'appagamento.

C'è una tale pace… Solo quando la mia immaginazione sarà

esaurita, solo quando un minimo frammento del mio passato mi apparirà

noioso, solo quando le mie dita sfioreranno una pelle diversa da quella

morbida e delicata, allora potrò abbandonarmi alla morte. Ma

solo quando lo deciderò io, com’è sempre stato.

Come possono pensare costoro che la morte mi spaventi, che la prigionia

mi torturi?

Loro, stupide menti tenute schiave, fantasie oppresse, istintività

frustrate dallo stesso Dio che derideva suo figlio costretto su di una

croce, riversano su di me tutta la loro nullità.

In fondo, io e quel Dio siamo fratelli.

Oh se i miei boia sapessero che non hanno il potere di privarmi di nulla.

Ma non lo sapranno mai, troppo ciechi per capire che ci sono cose che

vanno oltre una punizione corporale. Quanta banalità insozza

il mondo.

Se adesso lo desidero, il sole può splendere come in una mattina

d'estate, lo posso sentire sulla mia pelle, quel calore.

Ed ecco che mio fratello è qui con me, sento il suo fiato tiepido

e la sua voce è un sussurro.

Come l'acqua di un torrente che scorre potente e al contempo leggera

io scivolo indietro nel tempo e mi ritrovo bambina, in piedi, nell'atrio

della mia vecchia casa.

Mio

fratello Istvàn mi stava dietro, una mano poggiata sulla spalla

mentre con l'altra mi avvicinava il viso al suo e mi sussurrava nell'orecchio.

Intanto la musica che aveva aperto le danze, in quel dì di festa,

suonava forte intorno a noi, le sue labbra mi solleticavano la pelle mentre

lui si abbandonava nei racconti delle sue notti focose con l’ amante

francese, senza tralasciare il minimo dettaglio dei suoi rapporti proibiti.

Io ascoltavo rapita, cercando di immaginare quel piacere a me sconosciuto,

quei giochi così diversi da quelli che la mia balia soleva farmi

fare.

Allora ogni notte, prima di addormentarmi, coccolavo il mio sonno alimentando

la mia fantasia: tramutavo il mio corpo facendolo divenire quello di una

donna, i seni prominenti e i fianchi larghi e fertili, fino a sentirlo

pronto a prestarsi ai desideri di un uomo addormentandomi così

con il sorriso sulle labbra.

Oh com'ero legata al mio caro fratello. Quando rientrava in casa ero sempre

la prima ad accoglierlo, a ricevere il suo bacio sulla fronte. Lui invece,

appena poteva, mi accompagnava in lunghe cavalcate immersi nella natura

fresca e selvaggia. Come eravamo felici. Soli, irraggiungibili, mentre

galoppavamo fianco a fianco lasciandoci ogni cosa alle spalle senza voltarci

mai.

Allora mi sembrava di non poter desiderare altro.

Lui, sangue del mio sangue, l'unica persona che riusciva a calmare le

mie crisi che mi accompagnavano da quando ho memoria. Le serve si agitavano

sbigottite non sapendo come tranquillizzarmi, i miei genitori mi guardavano

compassionevoli e colmi d'angoscia mentre lui rimaneva impassibile, mi

prendeva la mano e stava con me senza dire nulla. Avvenivano all'improvviso

e molto di frequente. Il medico che assiduamente accorreva a visitarmi

aveva finito per cedere: nessuna malattia sembrava nascondersi nel mio

corpo e l'unica possibile causa del mio male era l'incesto compiuto dai

miei genitori. Quindi nessuna cura pareva esistere per placare quella

rabbia immotivata che sentivo crescere in me e che non sapeva come trovare

sfogo e che mi rendeva violenta e che mi distruggeva da dentro. Mi sentivo

impotente contro il mio dolore non sapendo come placare la mia ira e da

questo ne conseguiva un profondo malessere fisico, spesso accompagnato

da violente convulsioni. Ma se Istvàn era con me, ben presto ritornavo

serena e ritrovavo il sorriso.

In famiglia d’altronde ero amata e viziata. Dalla servitù,

dai miei fratelli e dai miei genitori che mai mi avevano negato qualcosa

vedendo la loro gioia nella mia, motivo per il quale quando me ne dovetti

poi distaccare ne risentii profondamente.

La

prima volta che scoprii la morte ero solo una bambina. Nessuna dolorosa

perdita familiare, nessun lutto accompagnato dalla sofferenza, ma semplice

e brutale morte. Descrivere quello che provai quel giorno non è

semplice.

C'era una festa quella sera nel nostro castello, degli zingari erano stati

invitati per intrattenere la corte. I loro spettacoli mi divertivano moltissimo:

le loro danze, l'allegria e i colori che dipingevano l'ambiente. Ma quando

l'ora si fece tarda mi dovetti ritirare a riposare. Dormivo profondamente

da ore quando un urlo straziante spezzò il mio sonno. Aprii gli

occhi assonnati ma tutto taceva e in un istante mi convinsi di aver sognato.

Ma ecco di nuovo quelle urla, più prolungate adesso, accompagnate

da qualche lamento di dissenso. Subito mi rizzai a sedere ed abbandonai

il mio letto caldo, rabbrividendo del contatto dei miei piedi contro il

pavimento freddo e, con passo leggero, abbandonai la mia stanza scivolando

lungo il corridoio, giù dalle scale.

Aprii lentamente la porta, mantenendomi ben celata dietro il battente

ed origliai apprendendo che uno degli zingari era stato condannato a morte

per aver venduto i suoi figli ai Turchi. La sua sentenza era stata fissata

all'alba.

Ritornai di corsa nella mia stanza con il cuore che mi batteva all'impazzata

in petto sentendomi colma di emozioni. Mi sedetti sul letto a gambe incrociate,

coperta solo della mia camicia da notte. Restai immobile con lo sguardo

fisso alla finestra, infreddolita e assonnata ma ben determinata a portare

a termine ciò che avevo deciso. La curiosità di assistere

a quella condanna vinceva contro ogni fastidio fisico. Quante volte, durante

le conversazioni in famiglia, ne avevo sentito parlare ed avevo provato

ad immaginarne una. Adesso avrei potuto assistervi di persona.

Quando le prime luci dell'alba rischiararono il cielo mi alzai dal letto

con il cuore in gola per l'emozione. Indossai frettolosa un abito scelto

senza troppa cura dall'armadio e mi precipitai fuori dal castello raggiungendo

il luogo dell'esecuzione.

I soldati si stavano preparando. Gli zingari erano raggruppati in disparte

e si tenevano vicini l'uno all'altro: qualcuno singhiozzava, altri si

tappavano gli occhi per non assistere ma la loro tristezza non bastava

a spegnere i colori delle loro vesti e il brillare dei loro gioielli che,

sotto i primi raggi sottili, apparivano ancora più sgargianti.

Oh come sono freschi quei ricordi, proprio come se mai avessi abbandonato

quel luogo, come se i miei occhi ancora stessero assistendo, ancora e

ancora, ad una perenne condanna. Quelle sensazioni, quelle prime emozioni,

le sento di nuovo vive in me che strisciano e che mi si arrampicano per

le caviglie, abbracciano le mie gambe, si insinuano tra le cosce ed entrano

dentro. Nello stomaco si attorcigliano dandomi dolci scariche di eccitazione.

Si affievoliscono e tornano giocando con il mio cuore e mozzandomi il

respiro per poi rendermelo generosamente.

Un gruppo di uomini aveva preso un cavallo e lo teneva fermo per le briglie

immobilizzandolo come meglio poteva. Un po’ goffamente e a fatica

lo costrinse a sdraiarsi su di un fianco. La bestia era inquieta come

se il suo istinto già lo avvisasse della sua fine imminente. Tuttavia

rimase immobile per qualche minuto e solo quando uno dei soldati gli squartò

il ventre con un grande coltello questa oppose un ultimo atto di resistenza

alla ricerca della salvezza. Tese i muscoli del collo ed emise un nitrito

disperato che riecheggiò tutt'intorno fino a spegnersi in un mugolio

soffocato. Scalciò con poca forza e tentò di alzarsi. Per

un attimo diede l'impressione di essere riuscito a vincere la morte rimanendo

ritto in piedi, ondeggiando leggermente come sospinto dal vento, mentre

le sue zampe si inzuppavano della sua vita che scivolava via. Le sue ginocchia

cedettero, gli zoccoli annasparono come se improvvisamente il terreno

sottostante non esistesse più, come se non potessero trovare appiglio.

Cadde a terra con un tonfo attutito e una zingara urlò.

Mentre il sangue dell'animale iniziava ad allargarsi sul terreno lastricato

questo ancora scalciava con gli zoccoli come se sognasse di galoppare

in una prateria, in preda agli ultimi spasmi ma i suoi occhi, grandi e

lucidi, già avevano perso la vivacità della vita.

Ricordo di aver pensato: «Allora è così quando si

muore.. ancora il nostro corpo si muove ma non ci è più

dato di saperlo.» Quindi mi alzai sulle punte dei piedi per meglio

vedere.

Lo zingaro venne preso di forza e a nulla valse il suo tentativo di opporsi.

Puntò i piedi a terra cercando di liberarsi dalla presa ma ben

altro sarebbe servito per fermare i due boia. Allora, vedendo vano ogni

suo sforzo si lasciò andare, come fosse già morto, lasciando

che le sue gambe strisciassero al suolo. Evidentemente però, il

ventre aperto dell'animale pronto ad accoglierlo dovette apparirgli agghiacciante

a tal punto che riacquistò un’improvvisa vitalità

in un’ultima lotta per la sopravvivenza. Nessuna speranza gli fu

concessa: fu sbattuto violentemente a terra, il viso nel sangue dell'animale,

bestia tra le bestie. Fu legato mani e piedi. Tuttavia sembrava proprio

non riuscire ad accettare la sua sorte.

Iniziò a supplicare e gemere come un bambino, chiedendo pietà

pur sapendo che non gli sarebbe stata data. Era uno spettacolo penoso

vedere come un uomo in preda alla disperazione potesse rinunciare a tutto,

al suo orgoglio, alla sua dignità, al suo stesso essere uomo pur

di avere salva la propria vita.

Questa scena patetica non fece che aumentare in me quella rabbia che lo

zingaro mi infondeva. Fremevo nell'attesa della conclusione della sentenza

eppure al contempo avrei voluto non finisse mai.

Con mio sommo piacere lo zingaro venne preso e sistemato nel ventre del

cavallo, accuratamente svuotato delle sue interiora per poi essere ricucito

con precisione, imprigionandolo definitivamente in quella singolare gabbia

da cui era stata lasciata libera solo la testa.

Come mi sentivo strana… eccitata e gli occhi mi pizzicavano. Non

sapevo spiegarmi se fosse per l'emozione di aver assistito a qualcosa

di proibito o per la scena stessa, tuttavia quella particolare euforia

che mi aveva colta perdurò per tutta la giornata, evitandomi le

consuete crisi di rabbia.

L'unica domanda che mi feci a proposito fu semplicemente cosa si doveva

provare ad essere imprigionata nel corpo di un cavallo. La mia risposta

fu che i cavalli erano preferibili animali da cavalcare. E così

feci quel pomeriggio.

—

Quando

fui promessa sposa a Ferenc, a seguito della perdita del mio amato padre

György, avevo undici anni. Lui era di sette anni più grande

e sapevo bene che non era suo desiderio quello di legarsi ad una donna

mentre aveva come unico sogno quello di dedicarsi totalmente alla carriera

militare.

Il solo pensiero che avrei dovuto trasferirmi in una nuova dimora per

dividere la mia vita con un uomo mi spaventava e mi colmava di gioia nel

contempo. Ricordo piacevolmente le sere passate nella mia stanza con il

mio Istvàn, sdraiati l'uno vicino all'atro sul letto morbido, mentre

lo supplicavo di raccontarmi ancora qualcuna delle sue notti proibite,

consapevole che presto, anche io, avrei potuto provare le stesse sensazioni.

Lo tormentavo con i miei dubbi: il mio corpo era quello di una bambina,

magro e per nulla formoso… Cosa avrebbe pensato Ferenc? E se mai

fossi diventata una donna?

Ma lui mi rassicurava paziente, coccolandomi, dicendomi che dovevo solo

saper aspettare e presto anche io sarei diventata fonte di desiderio e

ammirazione. Dopotutto, mi fece notare, lo ero già… Forse

che non mi ero mai accorta che lui stesso mi desiderava da sempre? Che

mi amava sopra ogni cosa? Ed io, sentendomi immediatamente confortata

dalle sue parole, mi abbandonavo serena alle sue carezze…

Purtroppo tutta la mia euforia era destinata a spegnersi presto. Mi fu

imposto di trasferirmi a casa della mia futura suocera Orsolya. Il mio

sogno di essere la padrona del castello, che camminava elegante per i

corridoi, ingioiellata e temuta, conducendo una vita spensierata, al momento

non poteva restare che tale: solo un sogno distante.

Fin dal primo giorno sentii di odiare Orsolya con tutta me stessa così

come odiavo la dimora di Lekà. Sfogavo la mia tristezza scrivendo

lunghe lettere alla mia cara madre, supplicandola di riportarmi a casa

ma la sua unica risposta non poteva essere che quella di pazientare, che

le cose sarebbero cambiate dopo il matrimonio. Allora scappavo a cavallo

trovando in quella corsa un po’ di respiro, sentendomi d nuovo libera

benché consapevole che fosse solo una passeggera illusione. Ripensavo

a quei pomeriggi con Istvàn, godendo della frescura degli alberi

e dell'inebriante profumo della natura, chiudendo gli occhi mentre l'aria

fresca mi carezzava la pelle scompigliandomi i capelli.

Orsolya

era una donna dall'aria austera e dai modi severi, un carattere chiuso

e freddo da non consentire nessun tipo di rapporto amichevole e che non

mi concesse mai alcuna consolazione alla mia disperazione. Le sue regole

erano rigide, inflessibili ed io ero costretta a sottostarvi senza possibilità

di appello, sollevata solo dal pensiero che, mentre il mo corpo si sottometteva

ubbidiente ad ogni sua imposizione, la mia mente rimaneva da lei incontrollata.

I miei cari erano lontani ed io ero sola in un luogo che non conoscevo,

circondata da gente ostile. La mattina mi dovevo svegliare presto per

iniziare le mie lezioni e l'unica mia fortuna era che già, la mia

famiglia, aveva provveduto a darmi un istruzione adeguata, cosa insolita

per le ragazze della mie età e che rendeva meno dure le ore che

vi dovevo dedicare.

Ma ogni mattina, quando mi svegliavo, era come se dovessi andare incontro

all'inferno.

Era mio compito, prima del matrimonio, di imparare il latino, l'ungherese

e il tedesco. Dovevo divenire esperta nel comandare la servitù,

avere un portamento regale da poter sfoggiare in società, occuparmi

delle tasse da riscuotere al popolo. Non mi era permesso di oziare e dovetti

abbandonare per sempre gli abiti maschili che tanto mi piaceva indossare

quando ancora non ero vincolata dalle tante regole e, soprattutto, mi

era impedito di esprimere qualsiasi tipo di idea personale. Per me era

terribile: io che avevo sempre amato i piaceri della conversazione e il

confronto con gli altri adesso potevo solo tacere e chinare il capo.

La notte, malgrado la stanchezza, masticavo il mio rancore per quella

donna, ingoiando tutto l'odio che nutrivo per lei. Mi mancava l'aria,

un peso impalpabile mi opprimeva il cuore e mi convinsi che, l'unico modo

per liberarmene, fosse quello di vedere sparire per sempre mia suocera

dalla mia vita. Così chiudevo gli occhi e sognavo la mia vendetta.

La prima volta che Ferenc venne a farci visita al castello non potrò

mai scordarla. Era una sera di un rigido inverno, i vetri erano appannati

come a voler nascondere la bufera che fuori imperversava. Una coltre di

neve imbiancava ogni cosa facendomi apparire il paesaggio quasi irreale

ed immobile. Come in un quadro. Il fuoco scoppiettava nel camino lanciando

incerti bagliori sul pavimento mentre ombre scure si arrampicavano sulle

pareti distorcendo la reale forma degli oggetti. Malgrado quell' intenso

calore che riempiva la grande stanza era come se nulla potesse scaldarmi.

A tal punto che, mille volte, avrei preferito montare in sella al mio

cavallo e fuggire lontano galoppando nella neve, sferzata dal vento gelido.

I quadri austeri, i mobili lussuosi così come ogni più piccolo

e insignificante oggetto della casa, non facevano altro che aumentare

la mia oppressione facendomi sentire a disagio. Era come se nulla mi appartenesse

malgrado la possedessi.

Quando lui entrò ricordo che rimasi immobile e lo guardai fissa,

senza lasciar trasparire la mia curiosità, senza donargli un sorriso.

Nel suo viso vidi che qualcosa cambiò ma non capii subito che cosa

fosse accaduto.

Non proferii parola, non feci nulla di fronte a lui oltre lanciargli quello

sguardo breve, dopodiché me ne andai voltandogli le spalle sfacciata,

lasciandolo solo. A passo svelto, forse un po’ intimorita dal fatto

che potesse decidere di seguirmi, andai a trovare rifugio nella stalla;

tra i miei adorati cavalli. Mi avvicinai a uno di essi che mi guardò

con quegli occhi grandi e languidi ed iniziai a carezzargli il muso caldo

e morbido ripensando ai lineamenti del mio futuro sposo. Improvvisamente

una sorta di bagliore mi attraversò la mente e tutto mi ritornò

chiaro. Ferenc aveva provato soggezione quando lo avevo guardato! Doveva

essere proprio così. Mi portai una mano davanti alle labbra per

soffocare una risata scoprendo per la prima volta quell' inspiegabile

attrazione che nasce d'improvviso tra due persone. Quel fatto forse poco

importante mi faceva sentire più forte, meno spaventata da quella

nuova vita che il futuro mi riservava.

Fu da quella volta che iniziai a divertirmi con lui.

Le rare volte che tornava a farci visita io ripetevo lo stesso gioco.

Lo fissavo il più intensamente che riuscivo, socchiudevo leggermente

le mie labbra rosse e carnose pur senza lasciar trasparire alcuna emozione

e quando credevo lui avesse intenzione di dirmi qualcosa, quando una leggera

eccitazione illuminava il suo sguardo, mi ritiravo di fretta nelle mie

stanze senza più voltarmi e potendo solo immaginare la sua espressione

sbigottita. E la mia prima impressione si rivelò reale. Ferenc

era turbato dall'intensità del mio sguardo spregiudicato, tuttavia

ne era anche terribilmente affascinato. Ne era infastidito e nel contempo

attratto e sopratutto mi desiderava. Estasiato dal mio aspetto e inspiegabilmente

sconvolto dai miei superbi silenzi. È sorprendente come gli occhi

ci rivelino più delle parole e del corpo: possono recitare o essere

sinceri, illuderci o darci certezze, essere nostri complici nei nostri

giochi o nei nostri inganni. Ed io, dei miei occhi, sapevo fare buon uso.

Di Ferenc avevo imparato che quando si sentiva inerme iniziava a stropicciarsi

il bordo della giacca. Imbarazzato a tal punto da non riuscire a stare

immobile: il grande Eroe Nero d'Ungheria spogliato di tutto il suo virile

coraggio da una bambina. Tuttavia sosteneva sempre il mio sguardo senza

perdere mai la sua fierezza: questo mi piaceva.

|

| Ferenc Nádasdy, il «bey nero», marito di Erzsébet. |

Arrivò

il giorno delle nozze, un tiepido dì di maggio del 1575 nell'austero

castello di Varannò. Nozze che si protrassero per più di

un mese, con banchetti, danze e feste. Il mio abito nuziale era meraviglioso,

confezionato con perfezione impeccabile, impreziosito da perle e pietre

brillanti e sotto di esso comandai che fossero cuciti talismani che mi

assicurassero amore, fecondità, l'essere sempre desiderata e conservare

per sempre la mia bellezza.

Mi piaceva sentirmi il centro di ogni giornata, la bellissima regina della

festa. Era stupendo. Quando passavo, tenuta sottobraccio da Ferenc, la

gente si scostava gentilmente, sorridendoci e urlandoci auguri. Ovunque

v'era gente che rideva e chiacchierava animatamente e nell'aria aleggiavano

auguri per un futuro felice e complimenti per il mio abito e la mia acconciatura.

Ma per tutto il primo giorno di quello splendido mese, io attesi fremente

ben altro. E ogni volta che vi pensavo, il cuore sembrava voler smettere

di battere e il respiro mi si spegneva in preda all'emozione. Un giorno

che mi apparve interminabile, pervasa da così tante e intense sensazioni.

Paura, gioia, trepidazione e allegria si mischiavano diventando una cosa

sola.

Ma ecco che finalmente il sole scomparve alla vista lasciando posto ad

una notte serena e luminosa. Il momento era giunto. Intensa e illuminante

fu la mia iniziazione ai piaceri della carne. In una stanza lussuosamente

arredata, ove ovunque si dirigesse lo sguardo era ricchezza e sfarzo,

finalmente scoprivo quel nuovo contatto, finalmente mi veniva rivelato

il lato proibito del corpo maschile di cui tanto mi avevano raccontato

ma di cui avevo solo potuto fantasticare fino a quel momento. Dal primo

istante che fu in me, in un fondersi di piacere e dolore, capii che solo

lui non sarebbe bastato, capii che avrei voluto provare tutto ciò

che si può provare. Da quella volta, ogni notte gli chiedevo di

più, ogni notte esigevo di provare piaceri nuovi; spesso lasciandolo

disorientato dalle mie bizzarre richieste. Non potei diventare padrona

della mia stessa dimora ma era indiscutibilmente certo che lo divenni

del letto.

Purtroppo erano molto rare le volte che potevamo incontrarci, sempre tenuto

distante dalla guerra e da suoi doveri.

E la mia vita ricadeva nella monotonia e nella solitudine.

Il nuovo castello in cui ci eravamo trasferiti si trovava Csjethe. Il

paese era costituito da poche e piccole case, semplici e graziose, circondate

da campi di grano e da vigneti. Uno dei due castelli di Ferenc si trovava

proprio al centro di quel villaggio ma quella che invece divenne la mia

nuova dimora era arroccata su di uno sperone di granito, solitaria e difficilmente

raggiungibile. Il sentiero che vi conduceva era impervio e si snodava

tra rocce fino ad una foresta.

Dovetti trattenere il fiato quando lo potei osservare per la prima volta,

ancora distante, che si stagliava cupo contro gli ultimi bagliori del

tramonto. Una sagoma scura pronta ad inghiottirmi che mi colmò

di un tale senso d’oppressione che non so ancora spiegarmi cosa

mi trattenne dall’abbandonare la carrozza e fuggire via lontano.

Lì mi sentivo chiusa in una gabbia, confinata ai margini della

realtà. Orsolya vi si sistemò con me, insieme a due damigelle

che aveva scelto personalmente poiché mi accudissero instancabilmente

ed esaudissero ogni mia richiesta finendo però col controllare

ogni mio movimento in modo insopportabile. Ferenc era ripartito subito

per battagliare contro i Turchi e la vita era ritornata tediosa. Essendomi

stato proibito dalla suocera il culto della bellezza che tanto agognavo,

camminavo per le segrete e per i corridoi ancora animata dal sogno di

poter essere quella contessa spensierata che altro non doveva fare se

non occuparsi della sua persona. Leggere mi era impossibile: gli scritti

di battaglie e di imprese eroiche che tanto amavo erano banditi da quella

casa. Abbondavano invece libri di storia e a carattere religioso che riempivano

gli scaffali della libreria e che per nulla suscitavano il mio interesse.

Fu così che scoprii nello specchio la mia vera gioia: vi vedevo

un amico, un fratello ma sopratutto Erzsébet. L'immagine riflessa

non doveva infatti nascondere a nessuno quello che era e desiderava. Fu

lei ad insegnarmi che il mio primo vero dovere era quello di essere semplicemente

me.

Me ne stavo nella mia stanza, situata nel luogo più tranquillo

e silenzioso del castello, le pareti avvolte di damasco scuro, a terra

grandi tappeti orientali e sul tavolo una lampada che bruciava oli profumati

dal dolce odore orientale. Tenevo le imposte quasi sempre accostate in

modo da lasciar filtrare solo il chiarore necessario per potermi guardare

allo specchio poiché, la mia testa e i miei occhi, risentivano

terribilmente della troppa luce.

Adesso che ero maritata potevo permettermi di trascorrere ogni istante

ad osservarmi. Spesso non abbandonavo il mio riflesso per giorni interi

e se la notte mi svegliavo a seguito di uno spiacevole sogno e faticavo

a riprendere il sonno, mi sedevo lì e mi guardavo sorridendomi,

lasciando scivolare il mio sguardo su ogni parte del mio corpo.

Il compito primo delle mie serve era divenuto quello di pettinarmi e agghindarmi

come io comandavo. Punto sul quale ero molto esigente e severa. Arrivavo

a cambiarmi d'abito fino a quindici volte al giorno e per essi prediligevo

il bianco che sembrava fondersi con il candore latteo della mia pelle.

Mi truccavo le labbra morbide e scarlatte rendendole ancora più

sensuali ed invitanti, socchiuse come un bocciolo di rosa in attesa di

essere baciato dal suo primo raggio di sole e adoravo vedere i miei capelli

corvini adornati di cascate di perle come gocce di rugiada. Nella mente

continuavo a ripetermi che non c'era poesia più musicale della

mia bellezza.

Una cosa che però riusciva a spazientirmi terribilmente era quando

le serve mi volgevano dei complimenti. Stupide ed ignoranti serve! Cosa

speravano di ottenere elogiando la mia bellezza? Chi poteva avere la presunzione

di donarmi un elogio? Solo io potevo apprendere appieno quello che ero.

Solo io che sapevo osservare ogni parte di me potevo affermare la mia

bellezza. Un apprezzamento di una serva era uno sciocco tentativo di riscuotere

una qualche gratificazione. Così come se un uomo affermava di amare

le mie labbra con le parole, col pensiero già stava scivolando

tra le mie gambe.

Ma anche durante il culto del mio corpo non potevo mai stare tranquilla.

L'insopportabile Orsolya, che vedeva la donna solo come moglie e madre,

troppo spesso saliva nelle mie stanze sospettosa della mia disobbedienza.

Allora ecco che, ogni qualvolta sentivo i suoi passi avvicinarsi, dovevo

spogliarmi frettolosa di tutti i miei gioielli per non essere scoperta

e rimproverata. Quando ero in preda alle convulsioni, stesa nel mio letto

e distrutta dal mio malessere lei si sporgeva alla porta della mia camera

e mi osservava brevemente per poi chiedere alla domestica notizie sulla

mia salute. Mentre una morsa invisibile sembrava voler spezzare il mio

cranio, nulla mi appariva più disgustoso della sua presenza che

sapevo bene nutrisse solo due speranze: che morissi o che fossi rimasta

gravida.

In una famiglia nobile come la mia e com’era quella di Ferenc era

impensabile che non ci fossero eredi. Ed io non sapevo se ringraziare

quel dio che Orsolya pregava con tanto ardore o quell’essere diabolico

e così affascinante che mia zia segretamente adorava, per impedire

che i suoi desideri di avere un nipote trovassero realizzo. Ma infine

preferivo lodare me stessa convinta che ogni singolo avvenimento dipendesse

solo dalla mia forza di volontà. E i miei desideri si avverarono.

—

Terribilmente

noiose erano, per me, anche le feste che ero costretta ad organizzare

con mesi e mesi di anticipo di modo che tutto fosse perfetto, anche se

l'arrivo di Ferenc mi colmava di gioia come risvegliandomi da un incubo

senza fine.

Malgrado i preparativi non abbandonavo la cura di me, risultandomi atroce

il distacco troppo prolungato dallo specchio. Ordinai che venisse costruito,

nell'anticamera della mia stanza, un laboratorio per distillare le erbe

e i fiori, bruciare le piante, ove le mie serve iniziarono a lavorare

assiduamente per la creazione di cosmetici che mantenessero la mia pelle

sempre fresca e delicata; consapevoli della mia incontrollabile ira nel

caso il loro lavoro non mi avesse pienamente soddisfatta.

Così, ai banchetti, mi presentavo sempre impeccabile, curata in

ogni particolare ed osservata da ogni uomo che, come era successo con

Ferenc, mi bramava pur temendomi. Orsolya, come sempre, osservava i miei

movimenti con aria rassegnata disapprovando il mio modo di vestire e la

mia ossessione per la perfezione pur non potendo esprimere il suo disappunto

davanti al figlio. Innegabile era la gratificazione che provavo a sentirmi

tanto desiderata e temuta, a vedere come era difficile per gli altri controllare

l'istinto erotico che scaturiva in loro alla mia vista. Ma più

forte era il disprezzo che gli invitati mi suscitavano; tale al punto

che, durante i nostri discorsi, il mio tono si faceva sprezzante e spesso

li colpivo sfrontatamente con battute sarcastiche e pungenti.

Il mio vero desiderio sarebbe stato di poter organizzare feste per i miei

parenti, uniche persone con cui mi sentivo in sintonia. Ma questo non

avvenne mai.

I membri della mia famiglia erano da tutti temuti per la loro fama che

li descriveva crudeli e stravaganti, ma c'era di più: una sera

casualmente mi trovai di passare davanti alla porta del salotto che era

stata lasciata sbadatamente socchiusa da una domestica. Compresi il nome

di mia zia Klarà e questo mi fece subito fermare ad ascoltare.

Ad Orsolya brillavano gli occhi mentre sputava aspramente sentenze, mentre

definiva mia zia una lesbica disgustosa, mio fratello un crudele pervertito,

la mia famiglia votata al culto del demonio.

Senza nemmeno un attimo di indecisione spalancai la porta e guardai con

aria severa Orsolya, suo marito e Ferenc. Fra loro calò un silenzio

forzato e spiacevole ed io socchiusi le labbra pronta ad inveirgli contro,

sentendo bruciare sulla mia lingua i peggiori insulti che si potevano

immaginare. Poi ci ripensai e non dissi nulla, ben sapendo che a poco

sarebbero servite le mie parole. Me ne andai lasciandoli sbigottiti a

domandarsi quanto io avevo potuto udire del discorso e a scambiarsi sguardi

colpevoli e mortificati.

Risalii le scale e una volta sola nella mia stanza, saltai sul letto e

scoppiai a ridere fino a farmi brillare gli occhi di lacrime: oh come

avevano ragione ad affermare quelle cose sulla mia famiglia e quanto ero

fiera di avere parenti così inusuali. Era proprio quello che ci

teneva e che ci avrebbe tenuti sempre, un gradino sopra la noiosa normalità.

Certo è che, dopo quell' avvenimento, nessuno osò più

nominare alcun membro della mia famiglia.

Come fu dolce quella notte Ferenc mentre goffamente tentava di trasformare

il sesso nelle carezze dell'amore: mi sfiorava con delicatezza come mai

aveva fatto, nel tentativo di cancellare in me il ricordo di quello che

era successo poco prima. Ogni tanto mi guardava furtivo cercando di cogliere,

probabilmente, una resa alla mia posizione. Ma io mai gli concessi un

cedimento né gli diedi la soddisfazione di ripartire con il cuore

più leggero mentre dentro di me godevo. Ma non del piacere che

voleva donarmi bensì di quello che nasceva dalla mia piccola vittoria.

Oh

Ferenc, che singolare personaggio. Non posso non ammettere che la sua

rara compagnia fosse piacevole. Certamente mai lo disprezzai. Ricordo

che una volta mi lamentai dell’inadempienza di una serva e gli dissi

che doveva essere assolutamente punita. La sua reazione mi lasciò

realmente stupita: non solo assecondò la mia decisione ma quale

stravagante idea ebbe! La ragazza fu presa e costretta immobile da dei

legacci. Dopodiché, tra le dita dei piedi e delle mani le furono

sistemati dei pezzi di carta a cui venne dato fuoco... Nella testa adesso

ho ancora le urla della giovane che si contorceva e cercava di sottrarsi

a quel dolore senza avere via di scampo.

Mio marito stava eretto, immobile, osservando la scena senza proferire

parola, impassibile, lo sguardo duro e severo. Io lo spiai brevemente

e mai mi era apparso così bello come in quel momento, fiero e spietato.

Ritornai quindi a guardare la scena senza più distogliere la mia

attenzione mentre, le mie dita sottili, cercarono quelle di lui e si strinsero

intorno alla sua mano. Egli ricambiò come se volesse infondermi

un po' di coraggio senza sapere che, se anche solo per un attimo si fosse

voltato a guardarmi, avrebbe scoperto che stavo sorridendo.

|

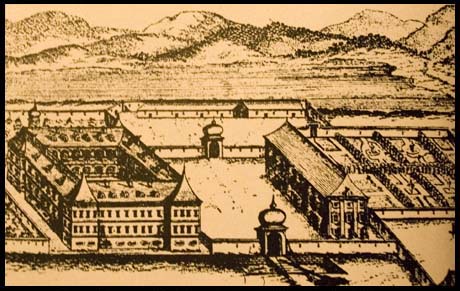

Németkeresztúr,

il castello di Erzsébet Báthory. |

Presto

le mie notti solitarie iniziarono ad essere torturate da incubi e troppo

spesso mi svegliavo di soprassalto: il terrore di invecchiare mi tormentava

ogni giorno e adesso mi privava anche del sonno. Allora correvo davanti

allo specchio e mi rimiravo con il cuore in gola scacciando l'immagine

della mia pelle che si ingialliva e dei miei capelli che si ingrigivano.

Sapevo che non avrei potuto sopportare la vecchiaia, mai avrei potuto

accettare di perdere il mio fascino, di stare ad osservare impotente il

mo decadimento fisico. Come per ogni cosa che si sa essere priva di soluzione,

il mio cuore si colmava d'angoscia ed il futuro mi appariva pari ad una

caduta imminente verso un pozzo senza fondo. Non esisteva appiglio né

possibilità di risalita. Al tempo non si può tornare indietro

e se v’era una speranza dovevo lottare e studiare per trovarla,

prima che fosse troppo tardi.

La scoperta del mondo esoterico fu per me un piacevole diversivo in grado

di rendermi un po’ più tranquilla. Molte infatti erano le

pozioni e gli unguenti volti a contrastare l'incedere inesorabile degli

anni anche se, tristemente, si rivelarono inefficaci. Spesso scrivevo

a mio marito aggiornandolo su ciò che apprendevo e sui progressi

che facevo nel campo di queste arti malgrado lui non sembrasse per nulla

in grado di condividere i miei interessi.

Molto devo anche alla mia cara zia Klarà. Le serate trascorse con

lei mi facevano dimenticare il tedio che, come entravo nel mio castello,

mi seguiva come un’ombra impalpabile ma sempre presente. Con lei

ritrovavo il sorriso, con lei la vera Erzsebeth riemergeva in tutta la

sua complessa semplicità. Nemmeno la prima volta che partecipai

ad una serata da lei organizzata provai vergogna perché, per me,

l'unica cosa immorale era l’idea collettiva della moralità.

Stavo in piedi ad osservare l'enorme salone adornato di tappeti, stoffe

pregiate, arazzi e illuminato da luci soffuse. Chi sdraiato a terra, chi

sui sofà, chi in piedi contro i muri. Ovunque vi erano corpi nudi

che si stringevano, che si contorcevano dal piacere. Non c'era spettacolo

più appagante di quello. Un uomo nudo perdeva ogni potere agli

occhi della società, diveniva animale, cacciatore o preda, schiavo

solo della sua istintività. Ed era proprio dalla persona privata

dei suoi abiti civili che d’altronde scaturiva la forza più

pura, quella con il quale la natura ci rendeva partecipi di essa medesima.

Già bramosa di desiderio, elettrizzata dalla scoperta di nuove

esperienze, mi lasciai spogliare da una delle serve, senza perdere tempo.

Mia zia mi osservava compiaciuta, seduta poco distante.

Io chiusi gli occhi e mi abbandonai alle sole sensazioni, concentrandomi

appieno su di esse. Sapevo che, se davvero lo desideravo, il solo contatto

della stoffa delle mie gonne che scivolavano lungo i miei fianchi poteva

farmi fremere. Sentivo le mani delicate della ragazza che mi carezzavano

le spalle, i seni. Le sue labbra erano carnose e morbide tra le mie. Lasciai

che scivolasse lungo il mo corpo, lasciai che mi sfiorasse ovunque desiderasse.

La sua bocca si fermò al mio ombelico e sospirai per quel piacere

sottile. Inaspettatamente qualcuno mi afferrò le braccia e premette

il suo corpo nudo contro la mia schiena. Malgrado il mio stupore non aprii

gli occhi e rimasi immobile, sottomessa per gioco al potere di quello

sconosciuto. Fui costretta a piegarmi in avanti e mentre l'uomo mi faceva

sua e le sue mani callose trovavano appiglio ai miei seni, le labbra premevano

sul mio collo, graffiando la mia carne sottile con la barba incolta. Più

il suo piacere si faceva intenso e più la sua stretta diveniva

dolorosa.

La serva continuava a baciarmi; dolore piacere e dolcezza nello stesso

istante. Con una mano le presi il viso e cercai la sua bocca, calda, matura,

lasciandomi sfuggire un gemito. Spinta da un desiderio crescente serrai

la sua carne tra i miei denti candidi, sempre più forte, contrastando

il suo tentativo di divincolarsi per sfuggire a quel dolore inaspettato.

Quando sentii il suo sangue caldo sul mio palato allentai la presa ma

non la lasciai andare afferrandola anzi per la folta chioma castana.

Abbandonai l'uomo al suo piacere inconcluso e mi lanciai sulla ragazza

costringendola a sdraiarsi a terra. Lo sconosciuto invece, come impazzito

per non essere riuscito a placare i suoi sensi, si accanì come

un animale su di lei, immobilizzandola per i polsi usandola per raggiungere

l'oblio. Così io, potei approfittare della prigionia della serva,

sfruttandola, per operare su di lei, senza riuscire a trattenermi. Estasiata

le piantai le unghie lungo il petto, seguendone la curva gentile, fino

a farlo sanguinare. E più cercava di sfuggirmi, più urlava

e si dibatteva, più io provavo piacere. Nemmeno quel brutale spettacolo

riusciva a placare l’eccitazione dell'uomo, adesso così simile

ad una bestia, che anziché aiutarla a sfuggire alla mia furia la

costringeva sempre più all'immobilità.

Baciavo il suo corpo raccogliendo i rivoli del suo sangue ancora caldo,

dandole qualche attimo di sollievo per poi ritornare a infliggerle stuzzicanti

torture.

Dopo quella prima sera divenni un assidua frequentatrice delle orge di

Klarà ed ogni volta inventavo qualche nuova tortura da sperimentare

su qualche serva... Il piacere sessuale si mischiava al piacere di poter

infliggere dolore. Il rapporto tra vittima e carnefice mi esaltava più

di ogni altra cosa e completava la mia estasi. Spesso il mio raggiungimento

del piacere era così totale, così assoluto, che quasi mi

sentivo svenire e mi dovevo stendere a terra priva di forze.

Gli uomini godevano ad essere da me torturati, il mio potere su di loro

li estasiava, spesso mi supplicavano di essere crudele e quando, stanca,

smettevo di frustarli loro ne soffrivano tremendamente implorandomi di

continuare.

Guidata

esclusivamente dai sensi la mia vita era destinata a cambiare. Ancora.

Mi chiesi perché dovevo aspettare trepidante le serate nel castello

della zia quando potevo trovare diversivi anche nella mia dimora. Scoprii

con somma sorpresa che torturare le mie cameriere indifese mi procurava

una gioia inaspettata in grado di placare ogni mio dolore, ogni mia sofferenza,

ogni mia crisi e ogni mia infelicità.

Il mio preferito divertimento era quello di amare quelle donne, di dare

loro godimento fisico per poi subito annullarlo causando loro dolore.

Amavo penetrare il loro corpo di spille, osservare la loro sofferenza

e annusare la loro paura, profanare brutalmente il loro sesso per sentirle

gridare. Come un felino giocavo con la mia preda, la stuzzicavo lasciandole

la speranza della salvezza per poi riprendermela con prepotenza inaudita,

distruggendo definitivamente ogni sua illusione.

Erano così innocenti, così impotenti di fronte a me. Solo

delle serve senza diritto di replica, solo degli oggetti per saziare il

mio divertimento. Oggetti che però erano in grado di soffrire,

potevano piangere e urlare… Oh eccome se potevano urlare.

Decisi però che il modo migliore per continuare quel mio passatempo

senza destare troppa agitazione nella servitù fosse quello di motivare

le mie azioni. Non certo per giustificarmi con me stessa ma solo per non

turbare la mia servitù e rischiare qualche piccola rivolta. Quindi

commissionai le mie fedelissime di riferirmi ogni mancanza da parte loro.

Finalmente potevo sbizzarrirmi nelle più singolari e fantasiose

punizioni da infliggere. Punizioni alle quali pensavo durante tutto il

giorno bramosa di poterle finalmente mettere in atto.

Se una domestica aveva chiacchierato mentre rammendava i miei abiti era

con sommo piacere che io stessa le cucivo la bocca con del filo nero,

tenendole il viso stretto nella mano. Sorpresane una che aveva stirato

male ordinai che le fosse passato il ferro rovente sulla pianta dei piedi

e sulla faccia. Punizione ben più esemplare fu quella che infersi

ad una giovane serva che era stata scoperta a rubare degli spiccioli:

comandai che fosse legata ad un albero, nella foresta, e cosparsa di miele,

lasciata preda delle bestie feroci.

Raggiunsi l’apoteosi della crudeltà, bellezza ineguagliabile

e pura e al contempo atroce istintività. Raggiunsi quello ciò

che nessuno avrebbe potuto raggiungere; quella libertà che è

temibile abisso e magnifica perversione. L'essere umano, animale crudele

consapevole dell’immenso potere che la crudeltà dona. Come

un animale qual è, beve, si nutre e si accoppia per sopravvivere

ma una sottile peculiarità sembra caratterizzarlo: il trovare appagamento

nell'altrui frustrazione.

Il piacere che scaturisce dalle cosiddette forme di tortura accettate,

come in guerra, è in realtà il medesimo. Cambia la causa

d’origine ma l'eccitazione che ne scaturisce è dello stesso

segno. Rido dell’ipocrisia e della codardia della folla che si spinge

e si accalca intorno al rogo di una presunta strega lanciando insulti,

godendo più che nell’amplesso, per poi tornare a casa a pregare

Dio per i propri peccati.

Fui veramente libera quando Orsolya morì. Come mi ero promessa,

dopo tanto subire in silenzio e sopportare i suoi ordini finalmente ogni

sforzo veniva ripagato. Anni e anni di sopportazione valsero quel momento.

Mi avvicinai a lei e le sorrisi. Quindi mi sedetti sulla poltrona vicina

al suo capezzale. La donna stava lì e tutta la sua severità

che si era tenuta stretta fino all'ultimo adesso non aveva più

alcun senso e anzi appariva ridicola. Stavo con lei per ore, perfettamente

agghindata e profumata, carica di gioielli luccicanti proprio come lei

aveva sempre detestato vedermi e la osservavo con lo stesso sguardo remissivo

di sempre, godendo del suo odio verso di me, della sua insoddisfazione

verso la vita, della sua tristezza per non aver potuto godere dell'ultimo

dei pochi piaceri che le erano concessi: un nipote.

Sapendo di come la mia presenza in quel momento le risultasse insopportabile,

poco prima che spirasse, le strisciai delicatamente vicino. Così

vicino che potesse sentire il mio respiro caldo e giovane. Sapevo bene

che lei sapeva. Non ci sarebbe stato bisogno di sprecare parole. Lei era

perfettamente consapevole del fatto che mai ero stata in suo potere malgrado

avesse voluto illudersi. E adesso se ne sarebbe andata per sempre con

il tormento di come ogni suo sacrificio fosse stato vano, di come tutta

la sua vita fatta di privazioni fosse stata inutile. Se ne andava leggendo

la mia vittoria negli occhi, troppo debole per potermi esprimere, per

un ultima volta, il suo odio. Troppo debole per potermi allontanare da

lei. Sarebbe morta e l'ultimo sguardo che avrebbe dato al mondo sarebbe

stato volto al mio viso.

Le baciai la sua fronte ancora calda sentendomi pervadere da una inusuale

vitalità. Adesso ero libera, il castello era solo mio. Mi abbandonai

tra le braccia di Ferenc desiderando di amarlo e di essere amata, bramosa

di vedere il piacere sul suo volto mentre lo possedevo imprigionandolo

tra le mie gambe, sotto di me.

Ma accadde di più. Non posso affermare con certezza che avvenne

proprio quella notte o una delle successive, ma presto concepii il primo

dei miei quattro figli.

Amavo i miei figli sopra ogni cosa. Impossibile è per me spiegare

quale legame sentissi scorrere tra me e loro. Malgrado questo mai fui

spinta da un vero istinto materno, la loro gioia non mi rallegrava e i

loro pianti altro non facevano che innervosirmi. Per questo ero solita

lasciarli alle cure della balia Ilona Jò.

Senza Orsolya, fui finalmente libera di partire, potevo seguire mio marito

quando lo desideravo e frequenti furono le mie visite a Vienna dove ero

spesso ospitata dall'imperatore Rodolfo che sembrava decisamente debole

e disarmato dalla mia personalità, dai miei modi e dal mio fascino.

Nonostante i miei viaggi mai pensai di abbandonare le mie pratiche, nemmeno

per un istante. Sopratutto dopo la morte di Ferenc ebbi modo di dedicarmi

appieno alle arti oscure cui già da tempo ero stata iniziata, bramosa

di appenderle in ogni sfaccettatura.

Con gli anni mi ero accerchiata di poche persone che si erano guadagnate

la mia fiducia e che sapevo a me ciecamente devoti. Tra queste c'era la

fattucchiera e fedelissima Dorottya Sentezs detta Dorkò, la balia

Ilona e il valletto nano Jànos Ùjvàry detto Ficzkò.

Quest' ultimo era stato abbandonato dai genitori per la propria bruttezza

e deformità per poi essere salvato da Ferenc che l'aveva fatto

allevare da un pastore per poi accoglierlo a corte come buffone. Era da

subito risultato un personaggio divertente, apprezzato per il suo sarcasmo

brutale e la sia pungente ironia.

Per Ficzkò il mio arrivo al castello fu una liberazione. Scoprimmo

entrambe di avere qualcosa in comune: quel piacere nella tortura. Di chi

mi sarei potuta fidare di più se non di una persona che provava

la mia medesima eccitazione nello sperimentare l'altrui dolore?

Fu grazie a loro e a molti interessanti personaggi che ebbi modo conoscere

nel corso degli anni che potei perfezionare le mie arti magiche realizzando

incantesimi e malefici.

Non fu quindi per animo caritatevole che il mio castello divenne - soprattutto

in seguito alla morte di Ferenc - un rifugio per maghi e fattucchiere

che cercavano di sfuggire all'opera di repressione della Chiesa bensì

per apprendere da loro ogni arte e ogni segreto. Avevo sete di sapere

tanto quanto avevo sete di sangue.

Continua in Ctonia -3...

RIFERIMENTI

BIBLIOGRAFICI

Thorne, Tony, La contessa Dracula – La vita e i delitti di Erzsébet

Báthory, Milano, Mondadori, 1998.

Tani, Cinzia, Assassine, Milano, Mondadori, 1998.

Manuela

Simoni - porcelain-cat@hotmail.it