Giuseppe Bornino

Per una critica primitivista della civilizzazione

Invischiati in viscide forme di più o meno palese dominio dell'industria

culturale, non possiamo non avvertire un diffuso senso di spaesamento

di fronte ad affermazioni del tipo: «Tutti i diritti sono liberi

a norma della collaborazione, solidarietà e mutuo appoggio tra

le persone che amano il sapere e l'informazione libera». Ma come?

Non ci hanno forse insegnato che i diritti sono riservati? E poi…

Il mutuo appoggio, la solidarietà, l'amore per il sapere, l'informazione

libera? Ma tutte queste belle e altisonanti parole, non avranno mica a

che fare con un libro? No, no… Un libro è un prodotto, una

merce di scambio, i suoi diritti sono riservati, le sue pagine sono vincolate

da contratti... Ma quale solidarietà! Liber libro lupus…

Ogni libro compete con un altro libro, ogni libro è un vorace dispositivo

programmato per vendere copie. E se ne vendi tante, ti meriti una fascetta

commemorativa.

|

Il

Dizionario Primitivista di John Zerzan non è cinto da alcuna fascetta,

ma funziona bene come libro. L'agilissimo libello intende spogliare alcuni

termini da ataviche e ingiustificate etichettature.

Senza un minimo di ordine alfabetico (basta con il predominio immeritato

della A seguita da una B eternamente seconda!) si inizia dunque con il

termine 'buonismo'. La definizione che ne dà Zerzan è:

«Tendenza, più o meno codificata a livello sociale, ad affrontare la realtà a seconda dell'atteggiamento più o meno cordiale degli altri; tirannia del decoro che impedisce di pensare e agire autonomamente; modo di interagire basato sull'assenza di giudizio critico o di autonomia».

Buonismo è innanzitutto una risposta ipocrita all'ipocrisia altrui, una tendenza ad imbastire le nostre azioni sulla scorta delle altrui aspettative, delle altrui pretese. Buonista è il fascino discreto della borghesia, buonista è il Panopticon. Buonismo è eteronomia, schiavitù, filisteismo. Buonista è ogni forza centripeta, ogni forza che ci comprime verso l'indifferenziato centro. Ed è proprio quando si giunge presso il centro che il fulcro svanisce. L'esistenza non ha bisogno di un equilibrio di forze, di armonia. La creazione esiste solo sotto l'egida della contesa. Il buonismo è anti-dialettico in quanto non si misura con la negazione ma la precede eludendola. Buonisti sono i regimi totalitari, con i loro apparati spettacolari, le loro vuote insegne, i loro riti collettivi. Buonista è l'ideologia, nel senso deteriore del termine, poiché laddove c'è falsa coscienza si annida l'annichilimento del giudizio critico. Buonista è il pensiero metafisico che pensa per noi senza un nostro consenso. Buonista è ogni modello comunicativo imperniato su un codice: l'interazione genuina non abbisogna di regole precostituite che sviliscono la creatività dei parlanti. Buonista è tutto ciò che non è arte. «Il buonismo ci tiene tutti al nostro posto, a riprodurre confusamente tutto ciò che in apparenza aborriamo» afferma Zerzan.

|

Floria Sigismondi |

La seconda voce che incontriamo, proseguendo il nostro cammino all'interno di questo atipico dizionario, è 'tecnologia'. E così recita:

«L'insieme di divisione del lavoro/produzione/industrialismo e il suo impatto su di noi e sulla natura. La tecnologia è la somma delle mediazioni fra noi e il mondo naturale e la somma delle separazioni che mediano fra noi e gli altri. È lo sfruttamento e la tossicità necessari per produrre e riprodurre lo stato di iperalienazione in cui languiamo. È il tessuto e la forma del dominio ad ogni livello della gerarchia e della mercificazione».

La

tecnologia non può essere definita meramente come un'applicazione

della scienza poiché la posta in gioco è molto più

alta. Si tratta del rapporto intercorrente tra l'uomo e la natura. Della

tecnologia conosciamo a memoria le ricadute in termini scientifici ma

il più vigliacco silenzio attornia un interrogativo ben più

pressante: che ne è della natura? Quali costi comporta il progresso,

reale o presunto tale? Gli apparati tecnologici hanno modificato il nostro

rapporto con la natura trasformando radicalmente il ruolo di quest'ultima

all'interno del cosmo. E l'individuo? Anche l'uomo è merce di scambio,

fondo direbbe Heidegger, cui attingere in nome dello sviluppo.

L'essere-fondo coincide con uno stato di iper-alienazione

che il cieco processo capitalistico non fa altro che produrre e riprodurre.

Ma Zerzan parla anche di tossicità e sfruttamento. La tecnologia

non produce sfruttamento, lo incarna direttamente. E assieme allo sfruttamento,

necessaria è anche la tossicità... E le nostre vie respiratorie

ne sanno qualcosa. La tecnologia non si presenta come un semplice strumento

ma come forma del dominio. E il dominio implica un controllo metodico

direbbe Marcuse. Unica via praticabile per divincolarsi dall’in

tutti sensi mortifero abbraccio della tecnologia è ravvivare l'avvizzita

pianta del pensiero. Solo un pensiero poetante, direbbe Heidegger, può

evitare il riduzionismo del pensiero scientifico-calcolante. Non si tratta

di una sfida che la filosofia lancia al pensiero sperimentale, ma di un'ancora

di salvataggio perché in fondo - nel senso del rapporto originario

- la filosofia ha un debole - e debiti - nei confronti della scienza.

Proseguendo il nostro itinerario incontriamo l'abusato termine 'cultura'. La definizione che ne dà Zerzan è la seguente:

«Termine comunemente usato per definire l'insieme di costumi, idee, arti, modelli, eccetera, di una determinata società. È spesso indicato come sinonimo di civiltà, il che ci ricorda che anche la coltura - come l'addomesticamento - fa parte di questo concetto. Nel 1960 i situazionisti affermavano che "la cultura si può definire come l'insieme dei mezzi tramite i quali la società pensa se stessa e si mostra a se stessa". Accalorandosi, Barthes rilevava che essa è "una macchina che mostra desideri. Desiderare, desiderare sempre, ma mai capire".

|

Blu,

www.blublu.org |

Inutile negarlo, oggi il termine cultura evoca spettri mai troppo lontani. Puzza di metafisico, di dominio, di gerarchie, di quadri e cornici. È intollerabile parlare di cultura nazionale. Cultura è uno di quella sfilza interminabile di termini che un linguaggio-macchina, poco poetante, ci ha imposto, imprigionando la nostra creatività in vieti schematismi. Cultura è un'ipostasi da cui discendono fantasmi stirneriani. La lezione - anche se fa specie chiamarla così - situazionista ci insegna che la cultura è auto-referenziale, un mezzo mediante il quale la società si specchia. La cultura, allora, si presenta come un lampante esempio di trascendenza immanente in quanto l'uomo, che vuol farsi Dio, si adopera quotidianamente nel tentativo di portare il cielo in terra. La cultura è vita mediata che genera cinismo. Al fine di abbattere il mito della cultura, sarà necessario ripristinare la vita nella sua immediatezza. In questo, il buon vecchio Nietzsche può esserci oltremodo utile nel trasvalutare i vecchi valori e destituire di senso i vuoti simboli. Le forme di vita non hanno più intenzione di tollerare l'elemento simbolico in quanto il simbolico è repressivo. E ciò che reprime impedisce l'esplosione delle forze vitali. Sostituire quindi il concetto dinamico di forza a quello statico di cultura.

Segue la definizione di 'selvatico' che così recita:

«Selvaggio, che esiste allo stato di natura, come gli animali o i vegetali che vivono e crescono in libertà; che è tornato allo stato selvaggio dopo l'addomesticamento».

Potremmo

aggiungere, sulla scorta della definizione di 'cultura', che selvaggio

è colui che ha rinunciato alla repressione del simbolico, all'eteronomia

e all'addomesticamento per fare ritorno ad una dimensione originaria.

Lo stato di natura di cui parla Zerzan somiglia molto di più a

quello dipinto da Rousseau che da Hobbes; è uno stato di natura

dove tutte le forme di vita hanno pari dignità e crescono senza

vincoli, liberamente, sprigionando le loro forze vitali. Allora, è

da uno stato di natura di tal fatta che bisogna ripartire per riconsegnare

la vita alla vita. «Possiamo continuare a seguire passivamente la

strada dell'addomesticamento e della distruzione totale» dice Zerzan,

«oppure svoltare in direzione della rivolta gioiosa, dell'abbraccio

appassionato e selvaggio della vita, che aspira a danzare sulle rovine

di orologi e computer, e di quella mancanza di immaginazione e volontà

chiamata lavoro». Cos'altro può essere la gioiosa rivolta

se non l'autoaffermazione della vita di nietzscheana memoria? Cos'altro

può contrassegnare l'appassionato e selvaggio abbraccio della vita

se non l'egemonia di Dioniso? Chi altri può danzare sulle

rovine di orologi (che in primo luogo costituiscono la scansione del tempo

lavorativo) e macchine (che principalmente sono invece i mezzi adoperati

nel lavoro) se non l'oltre-uomo? La mancanza di quale specie di volontà

si lamenta se non quella della volontà di potenza?

Non è un caso difatti che nel dizionario si ritrovi la definizione

dell'espressione 'divisione del lavoro' il cui contenuto è il seguente:

«Parcellizzazione delle mansioni volta ad ottenere la massima efficienza di risultato, caratteristica della fabbricazione industriale; aspetto cardinale della produzione. Frammentazione o riduzione dell'attività umana in compiti distinti e specifici, all'origine dell'alienazione; specializzazione di base che fa comparire e sviluppare la civiltà».

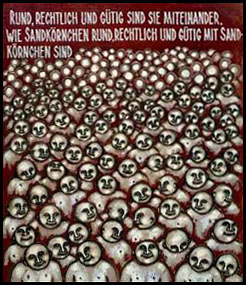

|

Lena

Hades, Rotondi, giusti e benevoli sono l'uno con l'altro, come

i granelli di sabbia sono rotondi, giusti e benevoli con i granelli

di sabbia. |

La

divisione del lavoro ha da sempre contribuito a scavare un profondo solco

tra gli esperti e i non-esperti, creando una società settaria all'interno

della quale gli individui somigliano a tante pedine mosse dall'alto. L'iper-specializzazione

è figlia diretta della divisione del lavoro. Il dualismo filosofico

stesso potrebbe essere considerato figlio della diffusione della categoria

astratta di lavoro.

Tale categoria potrebbe, a sua volta, essere vista come il fondamento

della moderna idea cartesiana secondo cui la nostra esistenza fisica è

solo un prodotto della nostra coscienza astratta. L'astrazione genera

astrazione ma non si risparmia neanche nel generare alienazione e separazione.

L'attività legata alla produzione seriale si rivela, ad un esame

critico, mera passività. Per Foucault, la produttività risultava

essere la principale forma di repressione contemporanea. Non che la produzione

sia da cancellare o rappresenti un male in sé. Non vanno messi

in discussione gli specialisti, quanto i loro atteggiamenti. Non va cassata

l'idea della produttività, quanto quella di una società

iper-tecnologizzata che ha reso gli individui impermeabili al desiderio.

Altro termine presente nel libretto di Zerzan è 'progresso' e del quale si dice:

«Sviluppo storico, in termini di avanzamento o miglioramento. Avanzamento della storia o della civiltà, come in un film dell'orrore o in un'esperienza in cui si sfiora la morte».

Ci

troviamo di fronte a una delle definizioni più nette ed icastiche

formulate da Zerzan. Il progresso come avanzamento storico che ci conduce

in limine mortis. Viene da chiedersi: forse che la storia del

progresso è in realtà quella del capitalismo? Forse che

l'esperienza di pre-morte altro non è che il compimento della profezia

marxiana? L'idea di progresso va di pari passo con quella di cultura.

Due termini che paiono fatti apposta per prendersi per mano. La cultura

è sempre progressista, così come il capitalista è

legato all'idea di un' illimitata accumulazione di denaro. Per lui il

progresso consiste in questo. È necessario spogliare la nozione

di progresso da facili abiti ideologici, per riconsegnarla alla storia

in tutta la sua nudità. Progredire è avanzare, sì,

ma verso dove? La borghesia cammina, macina chilometri, ma qual è

la sua meta? Luis Buñuel docet.

Tuttavia non c'è migliore descrizione di cosa significhi 'progresso'

che quella fornita da Walter Benjamin in Tesi di filosofia della storia:

«C'è un quadro di Klee che s'intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal Paradiso, si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo progresso è questa tempesta».

Zerzan si sofferma poi su due concetti chiave da sempre in combutta tra loro; ovvero 'comunità' e 'società'. Della prima viene detto:

«Insieme di persone che hanno gli stessi interessi. Aggregazione di organismi con relazioni reciproche. Concetto evocato per instaurare la solidarietà, spesso quando mancano le basi per l'aggregazione o quando il contenuto reale di tale aggregazione contraddice l'obiettivo politico dichiarato dalla solidarietà».

'Comunità'è termine tanto evocato quanto elusivo. Comunità è un concetto usa e getta, una panacea, un coniglio tirato fuori dal cilindro al momento del bisogno. C'è voglia di comunità, ma non di reale aggregazione. La solidarietà propria di ogni comunità è solo fittizia e buona per lo sloganismo. Le comunità sono figlie della civilizzazione e quindi anche sue schiave. Buoni esempi di comunità sono la religione, la nazionalità, il lavoro, la scuola, la proprietà. Difendere queste comunità così come sono oltre a suonare come reazionario è un atto cieco di fede nei confronti della cultura dominante, del tempestoso progresso. Non possiamo scendere in trincea per abbattere cultura e progresso e, insieme, evocare una comunità. Sarebbe paradossale e contraddittorio. Allora, dice Zerzan, «solo una comunità negativa, esplicitamente basata sul disprezzo per le categorie della comunità esistente, è legittima e appropriata per i nostri scopi».

|

Blu,

www.blublu.org |

Della società invece afferma:

«Dal latino socius, compagno. Insieme organizzato di individui e gruppi in rapporto di relazione reciproca. Organizzazione totalizzante, che avanza a spese dell'individuo, della natura e della solidarietà umana».

Se la comunità almeno finge di avere a cuore le sorti dell'individuo, la società non si preoccupa nemmeno di apparire solidale. È un’organizzazione totalizzante, un sistema, un apparato. Il sistema non lascia fuori nulla, si interessa di tutto e lo divora. Il successo di una società è basato su una forte idea di progresso, ma l'avanzamento - ormai lo abbiamo imparato - non sempre ci conduce presso lidi tranquilli. Chi ne fa le spese è il singolo che è coinvolto in una serialità senza via d'uscita mirante solo a riprodurre sempre di nuovo se stessa. Il tempo della società è lineare, quello del pensiero circolare. L'organizzazione societaria paralizza l'impulso erotico, estetico e rafforza la sua dipendenza da consumo e lavoro. Non c'è spazio nella società per la molteplicità del senso e dei sensi. La società non siamo noi, la società è solo uno tra i tanti specchi - forse il più impietoso - attraverso il quale osserviamo la siderale distanza intercorrente tra governanti e governati, tra paese legale e paese reale.

Il Dizionario si conclude con l'esame del termine 'reificazione' di cui viene detto:

«Dal latino res, cosa, reificazione significa essenzialmente cosificazione».

Martin

Heidegger ha dedicato diverse righe al concetto di cosa e ne

ha parlato in termini di mera utilizzabilità. La cosificazione

è la riduzione dei rapporti umani a sterili rapporti di utilizzabilità.

La brocca è alla-mano, ma l'uomo non può esserlo.

La moderna società ha infranto i confini tra l'essere

dell'esser-ci e l'essere cosa della cosa. Per Lukács

la reificazione è invece una forma di alienazione causata dal feticismo

della merce dei moderni rapporti di mercato. Il feticismo è l'anticamera

della spettacolarizzazione di cui parla Guy Debord. Una società

dello spettacolo è una società dove le relazioni hanno tutte

subito un processo di reificazione, sono diventate oggetti che rimandano

a rapporti tra altri oggetti.

Si tratta di oltrepassare la fastidiosa dicotomia tra soggetto

ed oggetto. Il primo passo per evitare una capillare cosificazione

è cassare la figura del cosificatore, del soggetto che

spesso rimane a sua volta imbrigliato nel processo di cosificazione.

Né soggetti, né oggetti, ma forme di vita. Mi piacerebbe

vederlo scritto sui muri.

La rappresentazione e la produzione sono i fondamenti della reificazione,

che ne cementano e ne espandono l'impero. La rappresentazione è

un inutile doppione, una forma vuota, il simbolo del metafisico in atto.

Il pensiero rappresentativo è un pensiero che non ha ancora imparato

a pensare se stesso in modo autentico. Ma dove risiede l'autenticità?

In un pensiero che si ponga all’ascolto dell'essere e non scada

nella mera calcolabilità. Eliminare il soggetto ed eliminare l'oggetto.

Ripensare il pensiero e riformare il linguaggio liberandolo da asfittici

modelli comunicativi. Il linguaggio dovrebbe essere un luogo privilegiato

ove liberare creatività. È da esso che partono le rivoluzioni

del pensiero, imprescindibili per qualsiasi evoluzione sociale. Un linguaggio

liberato è un linguaggio artistico. E la creazione vale più

della verità.

Giuseppe

Bornino - gbornino@gmail.com